「隅切り」の基準やメリットデメリットをQ&Aでわかりやすく解説!初心者でも理解できる注意点など

角地の購入を考えているなら、知っておくべき「隅切り(すみきり)」。基準やメリット・デメリット、見落としがちな注意点など、素朴な疑問に答えます!

隅切りとは?目的や役割は?

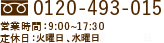

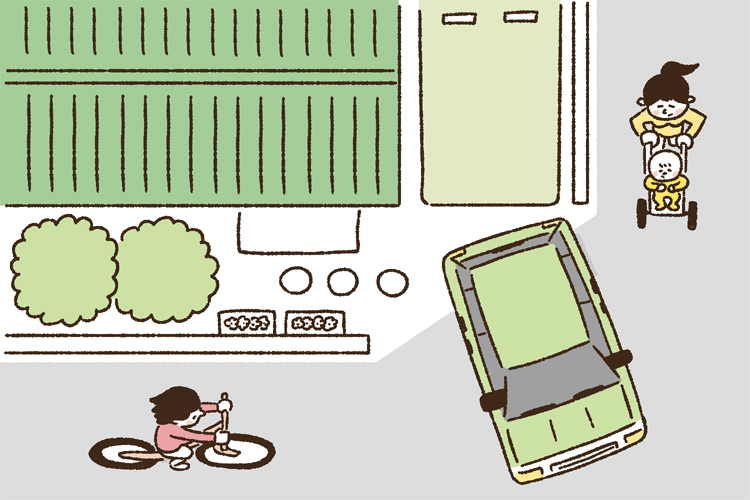

交差点の角に建物が建っていると、歩行者や車からのお互いの見通しが悪くなり、事故が起きやすくなります。

そこで交差点や敷地の角を斜めにカットし、見通しを良くして安全性を高める建築ルールが「隅切り」です。これにより、車や歩行者がお互いを確認しやすくなり、事故のリスクを減らすことができます。

また、将来的な道路の拡張や公共スペースの整備にもつながるほか、法律や条例で定められたルールを守るためにも大切で、住みやすい街づくりに貢献する重要な仕組みです。

隅切りの基準は何で決まる?

隅切りが必要になる土地やその大きさは、建築基準法や各自治体の条例によって定められています。

どんな場合に、どれくらいの範囲で隅切りが必要になるのかを、各基準ごとにチェックしましょう。

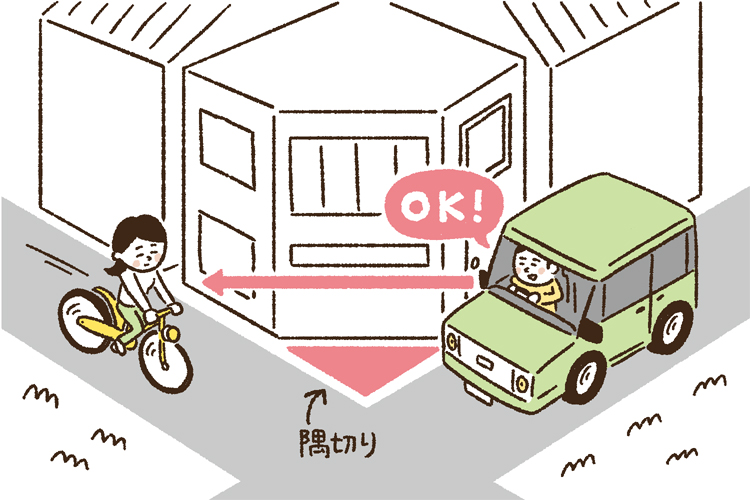

建築基準法による基準

建築基準法では、道路が交わる角地において一定の隅切りが義務付けられていて、以下の隅切りの範囲には、建物を建てることができません。

「2m」という距離は、ドライバーや歩行者が角の向こう側まで見通しを確保するために設定されています。

| 対象 | 敷地が2つの道路に接している角の部分 |

| 形状 | それぞれの道路境界線から2mの距離を取って斜めに線を引き、一辺が2mの直角二等辺三角形のエリア |

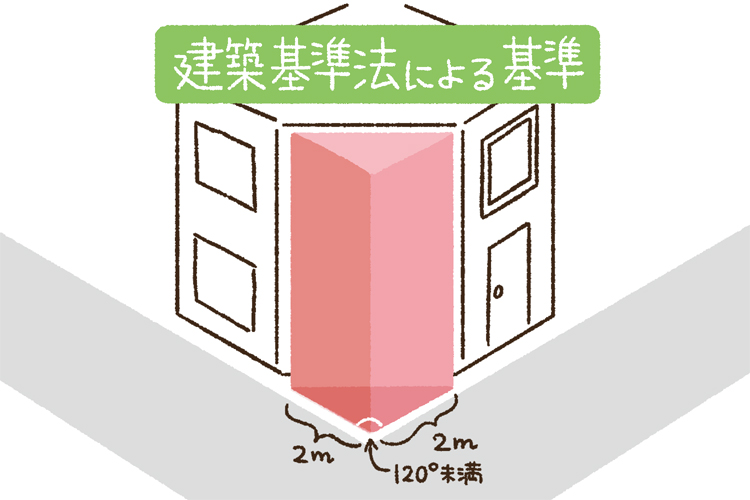

東京都の建築安全条例による基準

東京都建築安全条例の第2条「角敷地における建築制限」でも、建物の建て方に関するルールが定められています。

この条例は交通の安全を守るために、角地の建物が道路に大きく張り出したり、近すぎたりするのを防ぐ目的があります。

| 対象 | 幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地 ※隅角が120度以上の場合を除く |

| 形状 | 敷地の隅を頂点とする、長さ2mの底辺を有する二等辺三角形のエリア |

※ 建築基準法の「一辺2m」と異なり、東京都条例では「底辺2m」としているため、形状が少し異なります。(わずかに切り取る面積が小さい傾向)。

隅切りしなくていいケースって?

すべての角地で隅切りが必要なわけではありません。以下のようなケースでは、隅切りが不要とされることもあります。

1. 道路幅が十分に広い場合

交差点の道路幅員が6m以上あるなど、もともと見通しが確保されていて、安全に支障がないと判断される場合。

2. 敷地が小さくなり過ぎる場合

隅切りをすることで、建物が建てられる面積が著しく減少してしまう場合は、特別に免除されることも。

3. 自治体の条例で定められていない場合

各自治体によってルールが異なるため、そもそも隅切りが不要とされている場合もあります。

隅切りをするメリットとは?

敷地面積に算入できる場合がある

隅切り部分が自分の土地のままで、道路として使われていなければ、その面積を敷地面積に含めることができます。これは大きなメリットです!

なぜなら、建物を建てるときの建ぺい率や容積率の計算で、より広い面積で家を建てられる可能性があるからです。

ただし、その隅切り部分が自治体に寄付されて道路として扱われている場合は、敷地面積には含められません。

隣接する道路の歩道が広くなり、スムーズに通行できる

隅切りがあると、交差点の見通しが良くなり、車や歩行者がよく見えるので事故のリスクが減ります。

また、歩道が広くなるのでベビーカーや自転車、車も曲がりやすくなり、運転が苦手な人や大型車でもスムーズに通りやすくなります。

隅切りのデメリットって?

建物や塀を建てられない

隅切り部分には、建物や塀などの工作物を建てることはできません。

せっかくの土地であっても、自由に使えないスペースができてしまうので、少しもったいない気もしますね。

隅切り部分も土地所有者の責任になる

隅切り部分も自分の土地である場合、維持管理の責任は土地の所有者にあります。

例えば、雑草が生い茂ったり、ゴミが放置されたりすると、所有者の責任が問われることがあります。

隅切り部分が固定資産税の対象になるケースも

固定資産税の対象になるケースもあります。

これは、隅切り部分が自分の土地として登記されているか、それとも管理維持が各自治体として扱われているかによって決まります。

知っておくべき隅切りの注意点

1. 角地の売買契約前に、隅切りが必要かを必ず確認

角地を購入する際は、隅切りが必要かどうかを不動産業者や役所に必ず確認しましょう。

登記上の面積には隅切り部分も含まれていることが多いため、「使える面積」が思っていたよりも狭くなる可能性があります。

2. 道路の種類を確認する

土地がどんな道路に接しているかによって、隅切りが必要か、どれくらいの面積になるかが変わってきます。

| 種別 | 内容 | 要点 |

| 公道 | 国や市区町村が管理している道路 | 隅切りを求められることが多い |

| 私道(しどう) | 個人や法人が所有している道路 | 隅切りを求められない場合もあるが、ケースバイケース |

| 位置指定道路 | 建築基準法で指定された私道 | 隅切りが必要になることもある |

| 建築基準法上の道路でない通路 | 建築基準法で認定されていない通路 | そもそも建築できないこともあるので注意が必要 |

▼私道の関連記事もチェック!

card:「私道」とは?見分け方って?私道負担や通行権など、トラブルを避けるための確認ポイントもチェック!

3. 実際に現地を見る

隅切りがある場合もない場合も、実際に現地に足を運び、道路との境界や周囲の状況を自分の目で確認することが大切です。

そうすることで、図面上の面積と、実際に使える土地のイメージとのズレを防ぐことができます。

希望の土地に隅切りがあるかないかは重要なポイント

角地の土地を買うときは、隅切りがあるかどうかが重要なポイントです。図面だけでなく、必ず現地を確認し、周囲の道路や境界線をチェックしましょう。

自治体ごとにルールが違うので、将来のトラブルを防ぐためにも、必要に応じて専門家や役所に相談するのが安心ですよ!

土地や家の購入に悩んだら、すぐ相談!

card:土地や家の購入、諸費用や税金に悩んだら、迷わず相談!

「隅切り」について解説した不動産のプロ

- 殖産ベスト株式会社

- 加治木 正文(かじき まさふみ)

- 不動産という一生に何度もない大きな買い物を前にして、ぞれぞれの好みも違えば要望も多種多様、さらに悩みや不安を抱えている方はたくさんいらっしゃいます。そんな皆さまの立場になって一緒に考え、悩み、地域に根ざした新鮮で豊富な不動産情報とプロの目線で、微力ながらもお力添えできれば最高です!

未来の皆さまの笑顔のために、不動産のすばらしさや必要性を伝えていきます。 - 【保有資格】

宅地建物取引士 - 物件探しはこちらから

※本サイトに掲載している記事内容は、あくまでも目安としての情報です。条件や背景は一人ひとり異なりますので、参考程度にしてください。

※本サイトの情報の不完全性や不正確性等に起因して発生する紛争や損害、また外部リンク先サイトの内容についても、当サイト運営会社・執筆者は一切の責任を負いません。